子犬のしつけの順番や始める時期は?問題行動の対策も解説

「子犬のしつけは何から始めればいいの?」

「しつけを始める時期は?」

「噛み癖やトイレの問題、どうしたらいい?」

子犬をお迎えした方や、これからお迎えする方には、このような疑問があるのではないでしょうか。アイコンタクトやトイレトレーニングなどは、お迎え直後から始めるべき基本的なしつけです。

この記事では、子犬のしつけについて適切な時期も含めて解説します。また、甘噛みや無駄吠えなどの問題行動への対策についても触れています。

この記事を読めば、具体的に必要なしつけの内容や方法を理解し、実践できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

目次

- 子犬のしつけを始める前に知っておきたい4つのこと

- 【お迎え直後】子犬の基本的なしつけ7つ

- 【生後3カ月以降】子犬の基本的なしつけ4つ

- 3つの問題行動別に見る子犬のしつけ

- 子犬のしつけはお迎え直後から始めよう!

子犬のしつけを始める前に知っておきたい4つのこと

子犬のしつけを始めるにあたり、まずは以下4つを押さえておきましょう。

- しつけで大切なのは信頼関係

- しつけはお迎え直後からスタート

- しつけの基本は褒めること

- 子犬の集中力はおおよそ3〜5分

これらを理解すると、よりスムーズにしつけを始められます。ここからは、それぞれの項目について解説します。

1. しつけで大切なのは信頼関係

子犬のしつけにおいて、何よりも重要なのは飼い主との信頼関係です。愛犬が飼い主を信頼できるパートナーと認識すると、しつけの指示にも素直に従いやすくなります。

以前は上下関係を重視する考え方もありましたが、近年では信頼に基づいたコミュニケーションが大切だと考えられています。

信頼関係を構築するポイントは、愛情を持って接し、一貫性のある態度でしつけを行うことです。

2. しつけはお迎え直後からスタート

子犬のしつけは、おうちにお迎えしたその日から始めるのが理想です。特に、生後3週齢から12週齢頃までの「社会化期」と呼ばれる時期は、子犬がさまざまなことを吸収する期間です。

この時期に人間社会のルールやさまざまな環境に慣れさせておくと、成犬になってからの問題行動を予防しやすくなります。おうちに慣れるまでは無理をさせず、自分の名前を覚えさせたり、トイレトレーニングをしたりといった基本的なことから始めていきましょう。

3. しつけの基本は褒めること

子犬のしつけでは、褒めることを基本にしましょう。ワンちゃんは褒められると「これをすると良いことがある」と学習し、その行動を繰り返そうとします。

望ましい行動ができた瞬間に「いい子!」と声をかけ、おやつをあげたり、優しく撫でたりしましょう。愛犬は何をすれば褒められるのかを理解します。

子犬の集中力はおおよそ3~5分

人間の子供と同じように、子犬が集中できる時間は長くありません。一般的におおよそ3分から5分程度と言われています。

長時間のしつけは子犬にとって負担となり、かえってしつけ嫌いになる可能性もあります。1つのしつけにかける時間は短く区切り、遊びを取り入れながら楽しく行うことが大切です。

子犬が飽きてしまう前にトレーニングを切り上げることを心がけ、無理なく続けられるようにしましょう。

【お迎え直後】子犬の基本的なしつけ7つ

愛犬をお迎えしたら、すぐに取り組むべきしつけは以下の7つです。

- 子犬の名前

- アイコンタクト

- トイレトレーニング

- ハウストレーニング

- ボディコントロール

- 留守番トレーニング

- 社会化

これらは、愛犬が家族の一員として快適に暮らすための基本となります。ここからは、それぞれのしつけについて解説します。

1. 子犬の名前

最初に、自分の名前を覚えさせましょう。愛犬が自分の名前を認識できると、コミュニケーションが円滑になります。

ごはんやおやつをあげる前、遊ぶ前など、愛犬にとって嬉しいことが起こる前に名前を呼びます。愛犬がこちらを見たら、たくさん褒めてあげましょう。

これを繰り返すと「自分の名前を呼ばれると良いことがある」と学習し、名前への反応が良くなります。

2. アイコンタクト

飼い主と目を合わせるアイコンタクトは信頼関係を深め、しつけをスムーズに進めるために重要です。

おやつなどを持ち、愛犬の注意を引きます。愛犬と目が合ったら、すぐに「いい子」などと褒め言葉をかけ、ご褒美をあげましょう。この練習を繰り返すことで、愛犬は飼い主の指示に注目する習慣が身に付きます。

散歩中やほかのワンちゃんと出会った時など、さまざまな場面で役立つスキルです。

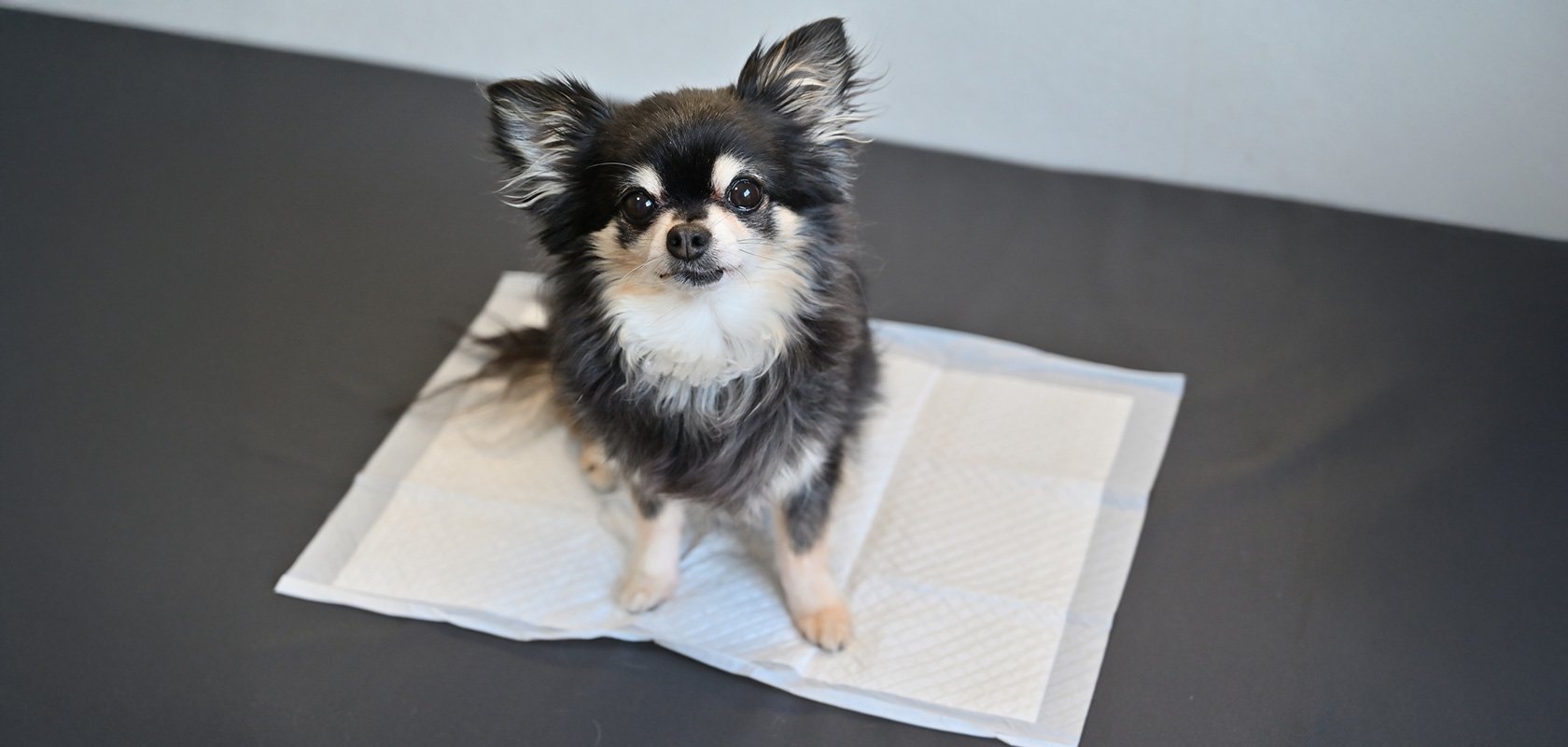

3. トイレトレーニング

トイレトレーニングは、お迎えしたその日から始めたい最優先事項の1つです。室内で快適に共同生活を送るためにも、根気強く教えましょう。

まずサークルの中にトイレを設置し、そこが排泄する場所だと認識させます。子犬は寝起き、食後、遊んだ後などに排泄しやすい傾向があるため、そのタイミングでのトイレの成功をすぐに褒められるよう、注意深く見守ってあげましょう。また、失敗を誘発しないように、トイレが成功するまではサークルから出さないでおきましょう。

トイレで上手に排泄できたら、大げさなくらい褒めてあげるのがポイントです。失敗しても、黙って片付けて消臭することが大切です。排泄自体を悪いことだと勘違いすると、隠れてするようになる可能性があります。

4. ハウストレーニング

ハウストレーニングは、サークルやクレートを愛犬にとって安全で落ち着ける「自分だけの場所」だと教えるためのトレーニングです。

まずは、サークルを居心地の良い空間だと感じてもらうことから始めましょう。サークルのハウストレーニングは、トイレトレーニングと並行して行うと効果的です。トイレが成功したらご褒美としてサークルの外で遊び、遊び終わった後にはサークルに戻って、知育玩具(例:コング)にごはんやおやつを入れて与えます。

サークルの扉を開けっぱなしにすると、行動範囲が広がり排泄の失敗につながりやすくなります。そのため、夢中になれる物と一緒にサークルに入ってもらうのがポイントです。もし吠えて落ち着かない場合は、サークル全体をタオルやブランケットで覆って視界を暗くすると安心できることがあります。

サークルでくつろげるようになったら、次はクレートのハウストレーニングにも進みましょう。サークルが「生活の拠点」であるのに対し、クレートは「寝床や移動時に安心できる場所」として役立ちます。

クレートトレーニングでは、おやつやお気に入りのおもちゃを使って中に誘導します。最初は扉を開けたままにして、中にいることに慣れさせましょう。慣れてきたら少しずつ扉を閉めて、落ち着いて過ごせる時間を延ばしていきます。

ハウストレーニングが身につくと、来客時や留守番、災害時の避難など、さまざまな場面で愛犬と飼い主の安心につながります。

5. ボディコントロール

ボディコントロールは、愛犬が体のどこを触られても嫌がらず、落ち着いていられるようにするしつけです。

日頃から優しく声をかけながら、耳、口、足先、しっぽなど、体のさまざまな部分に触れる練習をしましょう。大人しく触らせてくれたら、たくさん褒めてご褒美をあげます。また、嫌がったり噛んでしまったりする場合は先におやつを舐めさせて、触れている手を離してからおやつをあげましょう。

このしつけは、日々のブラッシングや歯磨きといったお手入れ、動物病院での診察やトリミングサロンでの施術をスムーズにするために重要です。

6. 留守番トレーニング

飼い主が不在の時でも、愛犬が落ち着いて過ごせるようにするためのトレーニングです。短時間のお留守番であれば、お迎え直後から始めても問題ありません。

最初は、飼い主さんが隣の部屋に移動するなど、ほんの10秒程度の短い時間からスタートします。愛犬が落ち着いていられたら、戻ってきて褒めてあげましょう。ひとりでいる時間を徐々に延ばしていくことで、飼い主さんが必ず帰ってくることを学び、安心して留守番できるようになります。反対に、鳴いている場合は戻らないよう注意してください。

ただし、生後3〜4カ月頃までは低血糖を避けるために1日に3〜5回のごはんが必要です。8時間を超えるような長時間の留守番は避けるようにしてください。

7. 社会化

社会化とは、子犬のうちに人間社会のさまざまな物や音、人、ほかのワンちゃんなどに慣れさせ、社会性を身につけるトレーニングです。

本格的なお散歩デビューの前から、おうちの中で掃除機やテレビの音など、さまざまな生活音を聞かせて慣れさせておきましょう。ワクチンを接種したら、散歩を始めて、外の世界の匂いや音、人や車の往来などに少しずつ慣らしていきます。

生活音を聞かせて慣れさせる際、愛犬の耳がピクリと動いたり、音がする方向をじっと見つめている場合は「何だろう?」「怪しいかも…」と気にしているサインです。「気にしていながらも吠えていない」という状況を褒め、ご褒美にごはんやおやつをあげましょう。

また、抱っこ散歩はワクチン接種前から出ていただいて大丈夫です。その際、感染症対策として歩かせない・直接嗅がせないというのが大前提となります。抱っこ散歩の際もごはんやおやつを持参し、特定の物や音を我が子が気にしている時は「吠えないでえらいね」とほめてご褒美にごはんやおやつをあげましょう。

このような経験が将来的にほかのワンちゃんや人を過度に怖がったり、攻撃的になったりすることを防ぐのに役立ちます。

【生後3カ月以降】子犬の基本的なしつけ4つ

愛犬がおうちの環境に慣れてきた生後3カ月頃からは、以下の4つの基本的なコマンドを教え始めましょう。脳が発達してくるこの時期は、しつけを覚えるのに適しています。

- おすわり

- 待て

- おいで

- ふせ

これらのコマンドは、愛犬とのコミュニケーションを円滑にし、安全を守るためにも役立ちます。ここからは、それぞれのコマンドについて解説します。

1. おすわり

おすわりは、愛犬の興奮を落ち着かせたい時などにも役立つ基本的なコマンドです。

フードやおやつを愛犬の鼻先に持っていき、においで興味を引きます。そのまま手をゆっくりと愛犬の頭の上の方へ動かすと、自然とお尻が床に付く姿勢になります。

お尻が床に付いた瞬間に「おすわり」と声をかけ、すぐに褒めてフードを与えましょう。おすわりの姿勢のまま褒めるのがポイントです。これを繰り返すことで、「おすわり」という言葉と動作を結びつけて覚えていきます。

2. 待て

待ては玄関からの飛び出し防止など、さまざまな場面で愛犬の安全を守るために重要なコマンドです。

まず、愛犬に「おすわり」をさせます。次に、手のひらを愛犬の顔の前に見せながら、はっきりとした口調で「待て」と指示します。

初めは1〜2秒待てたらすぐに「よし」などの解除の合図を送り、たくさん褒めてご褒美をあげましょう。解除を待てずに立ち上がってしまう場合は、ご褒美はあげずに最初からやり直す必要があります。慣れてきたら、待たせる時間や飼い主さんとの距離を徐々に延ばしていきます。

3. おいで

おいでは、ドッグランなどで遊んでいる時や、万が一リードが外れた時など、愛犬を安全に呼び戻すために必須のコマンドです。

飼い主さんが少し離れた場所から、愛犬の名前を呼んで「おいで」と優しく声をかけます。愛犬が駆け寄ってきたら、たくさん褒めてあげて、おやつなどのご褒美をあげてください。この際、愛犬が寄ってこない場合は「おいで」のかけ声と共におやつを見せて誘導しましょう。

初めは短い距離から始め、成功体験を積ませることが大切です。愛犬が飼い主のところへ行くと良いことがあると学習できるように、楽しく練習しましょう。

4. ふせ

ふせは、愛犬をより落ち着かせたい時や、ドッグカフェなどで静かに待たせたい時に役立つコマンドです。

まず愛犬に「おすわり」をさせます。次におやつを持った手を愛犬の鼻先から床の方へゆっくりと下ろしていくと、自然とふせの姿勢になります。愛犬がふせの姿勢になった瞬間に「ふせ」と声をかけ、褒めておやつをあげましょう。

これを繰り返すことで、コマンドと動作を結びつけて覚えていきます。

3つの問題行動別に見る子犬のしつけ

子犬の時期によく見られる問題行動に悩まされる飼い主も少なくありません。ここでは、代表的な3つの問題行動としつけのポイントを紹介します。

- 甘噛み・噛み癖

- 無駄吠え・要求吠え

- 唸り・警戒

これらの行動の理由を理解し、適切に対応することが大切です。それぞれの対策を詳しく見ていきましょう。

1. 甘噛み・噛み癖がある場合

子犬の甘噛みは、遊びの一環や、歯の生え変わりで口の中がむずがゆいために起こることがあります。しかし、成犬になっても噛み癖が残ると問題になるため、子犬のうちに正しく対処することが重要です。

まず、噛んで良いおもちゃと、人の手や家具など噛んではいけない物の区別を教えます。手で遊ばせることは、手をおもちゃだと勘違いさせてしまうため避けましょう。もし手を噛んできたら、低い声で「ダメ」と伝え、遊びを中断します。

このように対応しながら、噛んでも良いおもちゃを与えて遊ぶように誘導しましょう。噛み癖についてのしつけは、多くの場合飼い主の適切な対応が求められますので、特に注意してください。

2. 無駄吠え・要求吠えが見られる場合

| 子犬が吠える理由 | 吠え癖を改善する方法 |

|---|---|

| 要求している | 一時的に相手にしない |

| 警戒している | ポジティブな経験と結びつける |

| 喜んでいる | 一時的に相手にしない 吠える前にコマンドを出す |

| 分離不安がある | ひとりでいるのに慣れさせる |

ワンちゃんが吠えるのには、いくつかの理由があります。

ごはんが欲しい、遊びたいなどの要求で吠えている場合は、一時的に相手にしない方法が有効です。吠えている時に要求に応えると、吠えれば言うことを聞いてもらえると学習します。愛犬が静かになったタイミングで、褒めて要求に応えてあげましょう。

来客やインターホンの音に警戒して吠える場合は、それらが怖い物ではないと教えます。落ち着けるハウスに誘導したり、おやつを使ってポジティブな経験と結びつけたりする方法があります。また、あえてごはんを食べている時にインターホンを鳴らしたり、インターホンが鳴っても誰も入ってこない状況にしたりすることで、「インターホン=知らない人が来る」というイメージを払拭していけます。

もし、愛犬が嬉しさから興奮して吠える場合は、落ち着くまで無視しましょう。吠える前に「おすわり」や「待て」などのコマンドで一旦落ち着かせるのも効果的です。

飼い主さんと離れることに不安を感じて吠える場合は、少しずつひとりの時間に慣れさせるトレーニングが必要です。

3. 子犬が唸っている・警戒している場合

ワンちゃんが唸るのは、恐怖や不安、警戒心の表れです。まずは何に唸っているのか原因を探り、その原因を取り除くことが大切です。

また、おもちゃを守って唸っている場合は、周りに対して「このおもちゃは自分のものだ!」とアピールしている「所有欲」になります。もっと魅力的なおやつと交換する「ちょうだい」の指示を出すなど、穏やかな状況を作ることを試みましょう。

唸らなかった時に褒めてあげることで、良い行動を強化していきます。

子犬のしつけはお迎え直後から始めよう!

しつけの基本は、飼い主との信頼関係を築き、良い行動を褒めて伸ばすことです。子犬の集中力は短いことを理解し、焦らず根気強く、愛情を持って向き合うことが大切です。

子犬のしつけは、愛犬をおうちに迎えた日から始めましょう。初めはトイレトレーニングやハウストレーニングなどの基本的なしつけから始めます。

3カ月を迎えたら、おすわりや待てなどのコマンドを覚えてもらいます。しつけが身に付くことで社会性も身に付き、よりスムーズにコミュニケーションが取れるでしょう。

しつけを始める際は、ぜひこの記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。

ドッグトレーナーのコメント

これから長い時間を一緒に過ごすワンちゃんは、大切な家族の一員です。

これから長い時間を一緒に過ごすワンちゃんは、大切な家族の一員です。お互いが快適で幸せに暮らしていくためにも、「困った行動が出てから直す」のではなく、事前に“予防のパピートレーニング”に取り組んであげることがとても大切です。

「何から始めればよいかわからない」という方も少なくありません。そんな時は、ドッグトレーナーなどの専門家に相談してアドバイスを受けることが、安心して暮らしていくための大切な一歩になります。

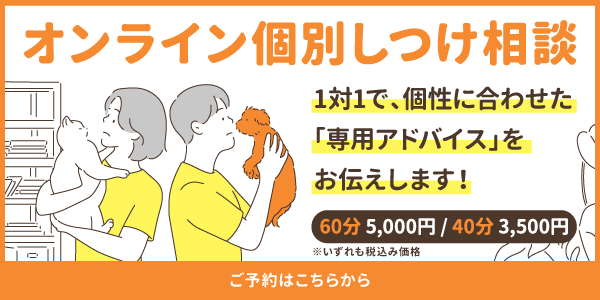

オンライン個別しつけ相談のご案内

ペッツファーストでは、個別にオンラインでしつけ相談(有料)を承っております。しつけのお悩みから、解決方法のレクチャーまで、じっくり相談されたい方のために、時間は1回最大60分。ワンちゃん、ネコちゃんのしつけでお困りの方は下記よりご予約ください。